La préservation de l’eau

Pourquoi engager une démarche de preservation de la qualité de l’eau?

Les paysages de la Drôme des collines,

une histoire d’eau

Dès le Moyen Âge, des travaux de drainage des marais et d’endiguement des cours d’eau ont été réalisés. Les premiers canaux de la plaine datent également de cette époque, améliorant l’irrigation et ainsi les rendements agricoles. Le développement de l’agriculture s’est accompagné d’une augmentation de la population, de l’implantation de villages et d’infrastructures de transport. Un patrimoine bâti spécifique s’est développé en lien avec les rivières (fontaines, moulins, tanneries, lavoirs…).

Après-guerre, le territoire connaît de profondes transformations agricoles. L’élevage et les surfaces enherbées diminuent et les parcelles s’agrandissent à la faveur des remembrements, notamment agricoles. Les paysages et les usages de l’eau sont modifiés. Les rivières sont délaissées, au profit de la nappe de Bièvre Liers Valloire. Elle est alors utilisée pour l’irrigation des grandes cultures et la distribution publique d’eau potable.

L’histoire de notre territoire est ainsi intimement mêlée à l’eau : l’accessibilité de cet or bleu a fait la richesse de notre territoire et ce qu’il est aujourd’hui, mais cette accessibilité fait aussi sa vulnérabilité, alors protégeons notre ressource !

Quel est le rôle du pôle préservation ?

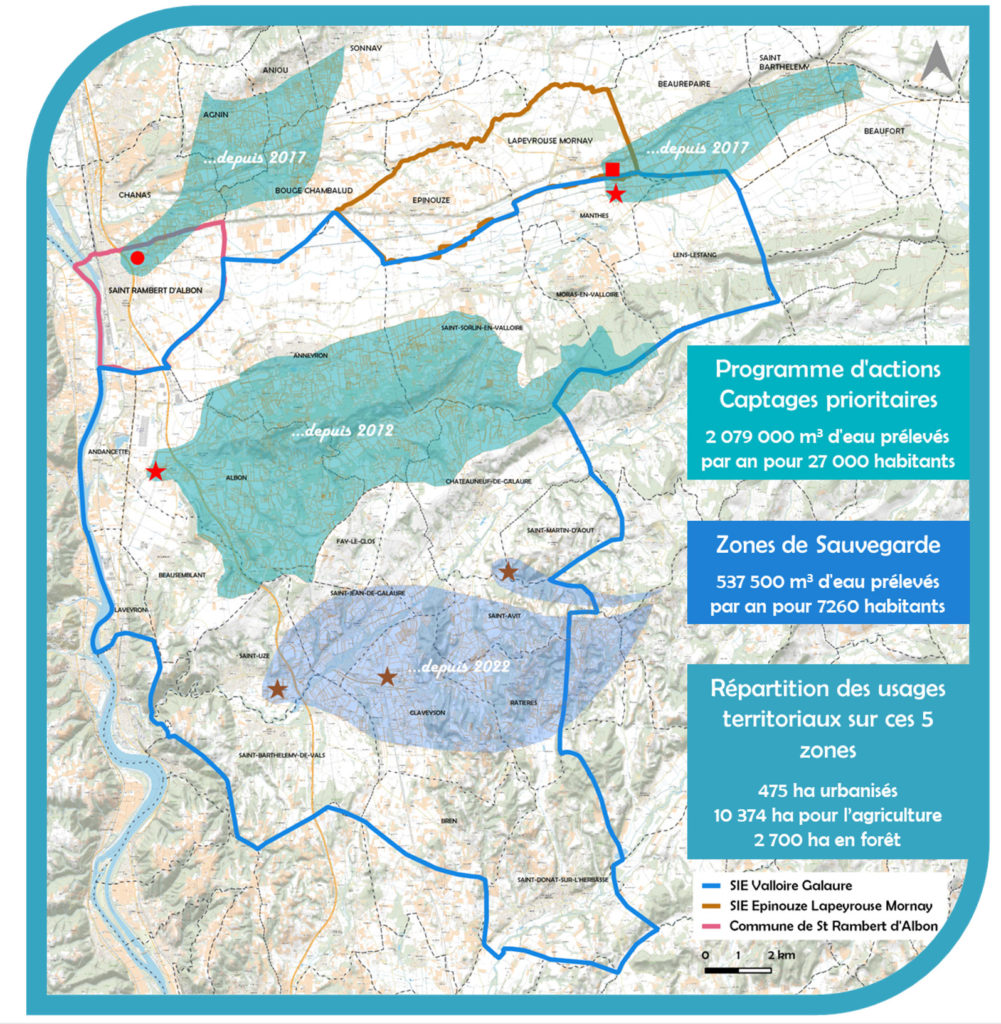

Depuis 2012, le Syndicat a adopté une démarche de préservation de la qualité de l’eau suite au classement de 2 de ses 5 captages en « captage prioritaire ». Il s’agit d’une approche préventive plutôt que curative : éviter un traitement de l’eau très coûteux en limitant le transfert de polluants en amont dans l’aire d’alimentation de captage pour restaurer et préserver la qualité de l’eau.

Ce travail est réalisé par l’animatrice captage : en avril 2024, Rébecca Laigret a succédé à Céline Gaullier sur ce poste.

Qui est concerné ?

Chacun de nous est concerné, car nous sommes tous consommateurs d’eau potable.

Les origines de la pollution peuvent de plus être variées : elle peut certes provenir d’usages agricoles (fertilisation et pesticides), mais aussi d’usages industriels ou avoir une origine domestique (voiries, fuites dans les assainissements collectif et non collectif, usage de produits chimiques par les particuliers sur leur terrain).

À son échelle, chacun dispose de leviers pour limiter le transfert de polluants à la nappe : consommer des produits locaux et issus d’une agriculture durable, utiliser des produits ménagers d’origine naturelle, contrôler la conformité de son dispositif d’assainissement non collectif…

Les plans d’action

Les actions engagées par le Syndicat avec ses partenaires ciblent les différents publics susceptibles d’être à l’origine de pollutions diffuses : agricole, industriel et domestique.

Elles peuvent viser à :

1) Approfondir la connaissance autour des aires d’alimentation de captage (mieux comprendre le chemin de l’eau, chercher l’origine des polluants).

2) Sensibiliser les différents publics (interventions dans des classes de collège, prise de contact avec des industriels du territoire, réalisation de fiches techniques à destination des agriculteurs).

3) Accompagner concrètement des mesures d’amélioration de la qualité de l’eau : ces actions peuvent prendre la forme de formations, d’essais de nouvelles pratiques avec un accompagnement technique et financier, parfois sur plusieurs années, ou encore la constitution de groupes de pairs pour apprendre ensemble.

Quelques exemples d’actions

• Domestiques & Communes

Action cimetière avec les communes pour les accompagner vers le zéro phyto

• Industriels

Rencontre avec le site d’enfouissement de déchets à Albon, situé sur l’aire d’alimentation de captage. Il est actuellement géré par le SYTRAD et passe aux mains du groupe Cheval avec le démarrage de nouvelles activités d’enfouissement de déchets inertes. Cette rencontre visait à définir une liste de polluants à suivre afin de déceler un potentiel impact sur la qualité de l’eau.

• Agriculteurs

Essais pour la mise en place de couverts afin de ne pas avoir de sols nus entre deux cultures

Rallye des sols : analyse des sols, formation aux enjeux et préconisations pour améliorer sa structure et son activité biologique

Essais de différents moyens de lutte face au souchet en alternative au S-Métolachlore, molécule interdite en octobre 2023

Déploiement de nouvelles filières à bas niveaux d’intrants : luzerne, méteils, légumineuses.

Les captages

prioritaires

Un captage prioritaire est un captage dont la qualité de l’eau est dégradée par des pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides). La démarche « captage prioritaire » permet dans un premier temps la délimitation d’une aire d’alimentation de captage et d’une zone de protection par une étude hydrogéologique : il s’agit de la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. Le but est donc d’identifier d’où vient majoritairement l’eau pompée au captage.

Dans un deuxième temps, après un diagnostic, un plan d’action est mis en place pour assurer la protection contre les pollutions diffuses. Il est renouvelé tous les 5 ans et la participation aux actions proposées est volontaire.

La gouvernance

De nombreuses parties prenantes sont autour de la table pour la gestion des captages prioritaires : les élus locaux, les représentants de l’Etat (Agence de l’Eau, ARS, DDT), les acteurs économiques du monde agricole (coopératives, chambre d’agriculture et autres prestataires) et les agriculteurs référents.

Chaque année, le Syndicat présente les résultats sur la qualité de l’eau, les actions réalisées et les perspectives pour l’année suivante.

L’animatrice captage anime les plans d’action des deux captages prioritaires du Syndicat, à Manthes et à Albon, et est mise à disposition de la commune de Saint-Rambert et du Syndicat d’Epinouze Lapeyrouse pour leurs captages. Sur les zones de sauvegarde, autour des captages non classés comme « prioritaires », des actions plus légères sont mises en place.