D’où vient l’eau de mon territoire ?

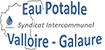

Où sont les captages et où pompent-ils l’eau?

Cinq captages alimentent en eau potable les habitants des 20 communes adhérant au Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure. Ils puisent leur eau dans deux nappes : une nappe superficielle, les Alluvions fluvio-glaciaires de Bièvre Liers Valloire, et une nappe profonde, la Molasse.

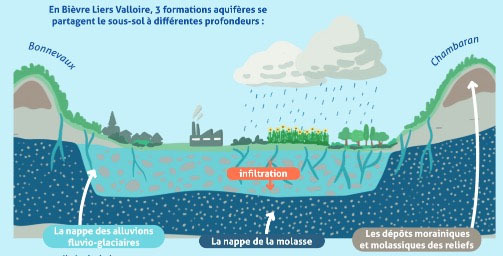

La Molasse est un vaste réservoir d’eau potable sur lequel repose une grande partie de la Drôme et de l’Isère. Ainsi, la Molasse alimente les captages de la vallée de la Galaure. Localement, dans les anciennes vallées glacières, et en particulier dans une grande bande à cheval sur l’Isère et la Drôme, au-dessus de la Molasse, les dépôts d’alluvions constituent le deuxième réservoir d’eau potable : celui-ci alimente les captages de la plaine de la Valloire.

Comme on peut le voir sur la carte, l’eau puisée au captage d’Albon provient de la nappe des Alluvions, tandis que l’eau puisée aux captages de Saint-Uze, Claveyson et Saint-Martin-d’Août provient de la Molasse. Derrière le captage situé sur la commune de Manthes, qui dessert 50 % des habitants du territoire, il y a deux forages : un, plus ancien, qui puise la ressource dans les Alluvions, l’autre, plus récent, qui puise l’eau dans la Molasse.

Pour savoir par quel captage vous êtes desservi, vous pouvez consulter la carte.

Qu’est-ce que c’est des alluvions?

La Molasse, ça donne pas trop envie dit

comme ça… Et pourtant, la Molasse nous

rend bien des services !

C’est une nappe profonde : elle repose jusqu’à 800 mètres sous nos pieds ! Elle est de ce fait plus protégée des activités humaines : une goutte d’eau tombée sur le sol y chemine entre 50 ans et plusieurs milliers d’années avant de parvenir naturellement à la surface (source et résurgences) ou d’être captée. Elle a donc le temps d’être naturellement épurée par les couches de sol successives qu’elle traverse ! Malgré tout, les résurgences qui font la joie des poissons et des pêcheurs sont aussi des points de vulnérabilité : une pollution en surface peut alors venir gâcher des milliers d’années de travail, quel dommage !

Si cette nappe est si précieuse, pourquoi la qualifier de « molasse » ? L’origine du terme molasse est discutée. Il proviendrait du latin mola qui signifie « meule » car ce grès constitue une excellente pierre pour faire des meules à aiguiser, ou bien du latin mollis (« mou »), car la roche, faiblement cimentée, est relativement tendre et engendre des reliefs mous et est aisée à tailler.

La nappe des Alluvions, elle, contrairement à sa voisine du dessous, la Molasse, est très réactive : elle est bien plus proche de la surface, entre 10 et 40 mètres, ce qui la rend très vulnérable aux activités humaines !

Par exemple, le temps de transfert de l’eau sur l’aire d’alimentation de Manthes entre la surface et son arrivée dans le captage est compris entre quelques jours et 1 an et demi ! De plus, des échanges entre cours d’eau et nappes ont lieu suivant les périodes de l’année : ce qui arrive au cours d’eau va alors directement à la nappe ! Il est donc important de veiller à limiter le transfert de polluants à cette nappe, le sol n’aura pas le temps de rattraper nos erreurs…

Schéma proposé par le SAGE Bièvre Liers Valloire

Vous l’aurez compris, dans tous les cas, notre eau est une ressource fragile, alors, préservons un patrimoine qui nous est légué autant que possible !

Le saviez-vous?

Il faut imaginer que les nappes phréatiques ne sont pas de grandes poches d’eau souterraines, des sortes de lacs. Ce sont en réalité des roches perméables, comme c’est le cas pour la Molasse : il faut alors plutôt imaginer une éponge. Ou bien, c’est un mélange de sables, de galets et de graviers plus ou moins grands, issus de l’érosion à l’époque où les vallées glacières descendaient jusque chez nous, entre lesquels l’eau circule ! Dans les deux cas, l’eau à un sens d’écoulement, en fonction des pentes souterraines : chez nous, l’eau s’écoule du Nord-Est vers le Rhône, ce qui explique les formes allongées des aires d’alimentation de captage !

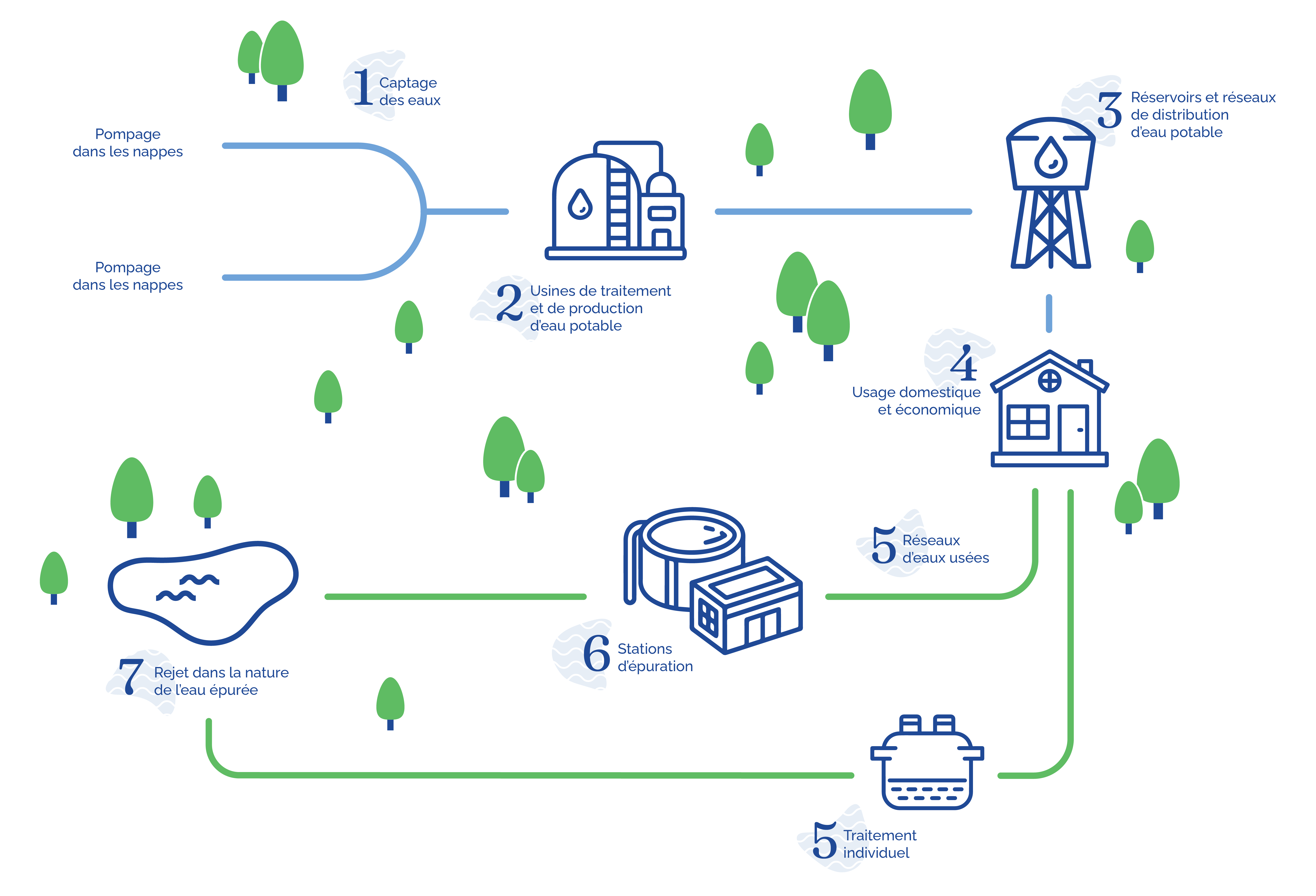

Le cycle de l’eau